模擬講義

応用化学生物学科

縁の下の力持ち!日常生活を支える有機化合物はどのように作られるのか

教授・博士(工学) 堀野 良和有機化学は,単純な分子から高い価値を生み出す力を持っています。これは有機化学の大きな魅力の一つです。例えば,化石燃料から,医薬品,農薬,有機ELのような機能性材料をつくることができます。また,半導体産業においても有機化学は重要な役割を担っています。どうすれば効率的に望みの化合物をつくることができるのか紹介します。また,簡単なデモ実験,高校と大学の化学の学びの違いについても紹介します。

電子光工学科

最先端半導体の高性能化を支えるチップレット技術

准教授・博士(工学) 大島 大輔現在、Rapidusをはじめとした半導体業界ではチップレット技術が着目されています。単一の半導体デバイスの限界を超える性能向上のニーズがあるため、デバイスを複数(チップレット)に分割して半導体パッケージ基板で電気的に接続するというアイデアです。本講義では、チップレットの概念と、チップレット化で重要性が増している半導体パッケージ基板の電気設計技術について解説します。

情報システム工学科

プログラムの正しさをどう調べるの?

教授・博士(工学)萩原 茂樹皆様はプログラムを作成したことがありますか?そのプログラムは誤りがない正しいプログラムでしたか?情報システムが社会インフラとなっている現在、その中のプログラムのひとつの誤りは経済的損失や社会信用の失墜だけでなく、人命にも関わります。本模擬講義では、プログラムやその元になるアルゴリズムとは何か、そしてそれらの正しさと、正しさを調べる原理について、簡単に解説します。

体験系模擬講義

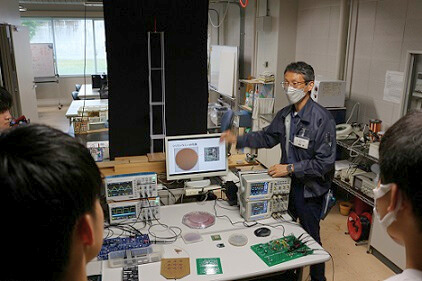

半導体で計算?

電子光工学科 准教授・博士(理工学) 小田 久哉スマホやコンピュータの中に入っている半導体は様々な機能があります。その中でも計算する機能はとても重要です。この講義では半導体を使った簡単な計算を実験を通して体験してもらいます。シリコンリサーチセンターの講義を受講後に受けると効果的ですが、受講していなくても大丈夫です。

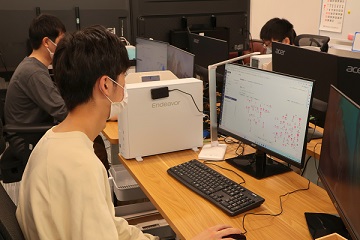

レベル別プログラミング教室

-enjoy programming ♫-

共通教育科 准教授・博士(理工学) 石田 雪也高校の指導要領が変わり、共通テストでも情報Iが新たに試験に加わりました。大学でのプログラミング授業は、反転学習、グループワークを用いて行われています。今回は、大学で行われるプログラミング授業を体験していただきます。当日は、高校等でプログラミングの授業を経験した生徒さんと未経験の生徒さんで内容を変更しますので、プログラミング未経験の生徒さんも気軽に参加ください。※会場で経験者、未経験者に分かれて着席いただきます。

特別講義

半導体への誘い

シリコンリサーチセンター長教授・博士(工学) 福田 浩

多くの身近な製品に必要不可欠となっている半導体について、シミュレーションを交えながら講義します。はじめに金属と半導体の実物を見ながら、その違いを目と手で確認します。半導体の動作は目で見ることが難しいため、仮想空間を利用して実験を進めます。具体的には、講義参加者自らスマートフォンでクイズに答え、Web上に作成した簡単な回路に触れることで、さらに理解を深めます。電子光工学科の体験系模擬講義に接続しますので、併せて受講すると効果的ですが、本講義や電子光工学科の体験系模擬講義それぞれ単一でも理解できる構成です。

研究室紹介

応用化学生物学科

谷尾研究室

スマートフォンのレンズや光ファイバなどに用いられている透明なポリマー材料(プラスチック)の高性能化を追求しています。透明な紙など植物由来の透明材料も研究対象です。実物をお見せしながら、わかりやすく説明します。梅村研究室

赤外線パルスレーザ光を結晶に通すことで、様々な波長に変換させることができます。今回はレーザの出力を弱めながら紫外線レーザを展示します。また、サーマルカメラによる熱画像もご覧いただけます。

電子光工学科

福田(誠)研究室

電子回路は、多くの半導体デバイスを使って製作されており、スマホをはじめとするほぼすべての電子機器を構成しています。当日は、半導体部品サンプルの展示とともに、電子回路と無線技術の応用例として、地震から建物を守るアクティブ制震システムについて説明いたします。

江口研究室

電波や光に関わる研究を行っています。たとえば、宇宙の構造を解明するための電波観測、より高速にインターネットを利用するためのプラスチック光ファイバ伝送について、実験、数値シミュレーションによる設計開発を行っています。情報システム工学科

萩原研究室

本研究室では、形式手法と呼ばれる数学を基盤としたアプローチにより、誤りのないソフトウェアや攻撃に対して脆弱でないセキュアシステムを構成する方法を研究しています。

参加予約はこちら

参加予約はこちら