模擬講義【8月3日(土)】

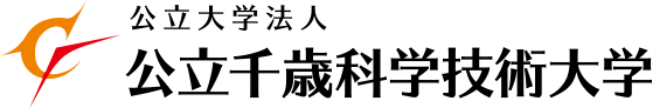

応用化学生物学科

「量子の世界の磁石のはなし」

准教授・博士(理学)脇坂 聖憲磁石の性質があるものにはS極とN極があり、同極同士では反発して、S極とN極でくっつきます。それがナノサイズの世界では、S極とN極にキレイに分かれることなく、磁性をもつ粒子がクルクルと動いています。これを量子スピンといい、まだ不可解な点が多い分野です。量子とは、粒子と波の性質をもつ、非常に小さなもののことです。今、急速に発展している量子コンピュータや量子センサなどに活用する量子技術についてご紹介いたします。

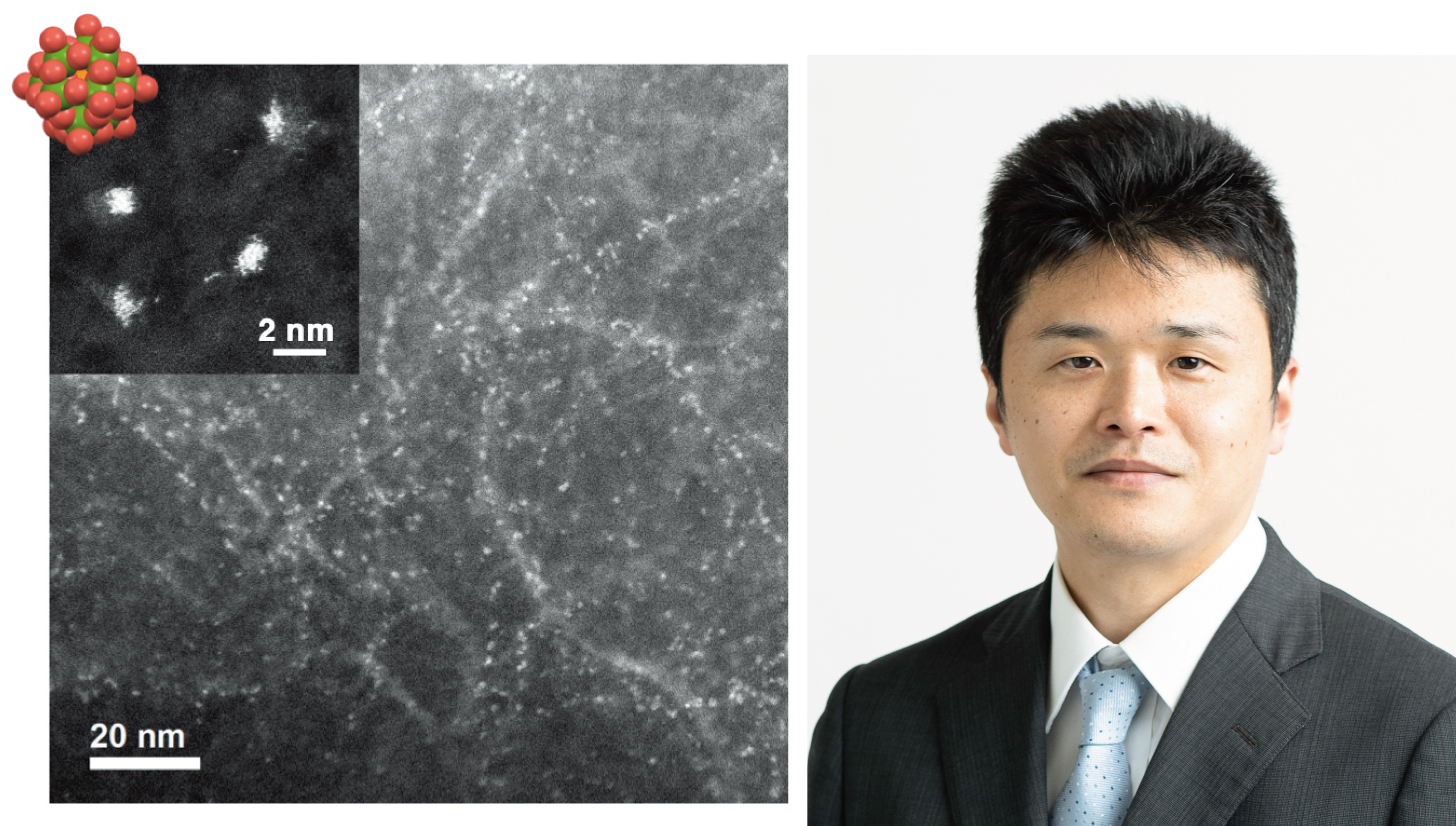

電子光工学科

「エレクトロニクス社会の基盤を支える物理現象」

教授・工学博士 長谷川 誠私たちの日常生活では、家電製品などの民生品から産業機器、自動車・鉄道車両などにおいて、様々な電気電子工学・エレクトロニクス技術を活用した機器・デバイスが使われています。そうした機器の性能の改善、信頼性の向上、さらには新しい機能・機器の創出には、その基盤を支える基本的な物理現象の理解が不可欠です。今回の講義では、電気電子製品の動作には不可欠な電流のon/off制御を例として、そこに物理現象がどのように関わっているのかを紹介します。物理現象の正しい理解が現代エレクトロニクス社会にいかに重要であるかを考え、電気電子工学・エレクトロニクス分野における研究開発の魅力に触れてみましょう。

情報システム工学科

「高校と大学の情報教育について」

准教授・博士(理工学)石田 雪也高校の指導要領が変わり情報1が必修科目となり、今年度の共通テストから情報1が新たに試験に加わります。高校ではプログラミングなどこれまでの高校生が学んでいない内容を学ぶようになりました。一方、大学では数理・データサイエンス・AIがほぼすべての大学で扱われるようになりました。本講義では、高校と大学の情報教育についての違いについて、演習や例題を交えながら、大学の情報教育を受けるにあたりどのような知識、スキルが必要なのかを感じていただきたいと思います。

※8/3(土)と8/4(日)の内容は同じになります。

研究室紹介【8月3日(土)】

応用化学生物学科

大越研究室

毎日目にする液晶ディスプレイですが、この中に入っているどろっとした液体を顕微鏡でのぞいてみると、万華鏡のような美しい世界が広がっているのをご存知ですか。今日はこの不思議な「液晶の世界」へご案内します。

井手研究室

森林の水質形成機構の解明を通して、森林が流域環境や人々の生活に果たす役割を研究しています。フィールド観測を行うとともに先端の分析技術を使って様々な環境の、水の中の物質を解析し、その起源と動態を探っています。電子光工学科

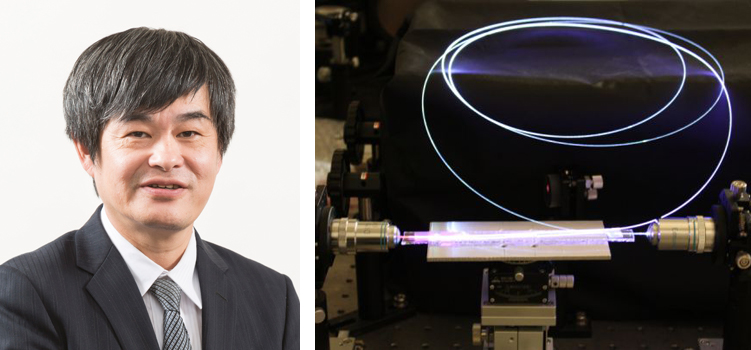

春田研究室

生体機能を計測するための小型センサの開発を行っています。小型センサの開発には、半導体集積回路技術や半導体微細加工技術であるMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術が用いられます。当日は小型センサ開発の様子をお見せします。

唐澤研究室

本研究室では、レーザ技術、特に超高速パルスレーザ技術に関する研究を行っています。この応用として、超高速現象の可視化や波長の変換などがあります。当日はパルスレーザ光を波長変換して異なる色の光を発生させる実験をご覧いただく予定です。情報システム工学科

小林研究室

当研究室では、「ひと」の心と身体に適合したユーザインタフェースを研究・開発するヒューマン・コンピュータ・インタラクションの研究をしています。当日は当研究室の学生が現在取り組んでいる仮想現実環境(VRなど)を活用した社会の課題解決に向けた研究事例などを紹介し、仮想現実環境を体験していただきます。※8/3(土)と8/4(日)の内容は同じになります。

三澤研究室

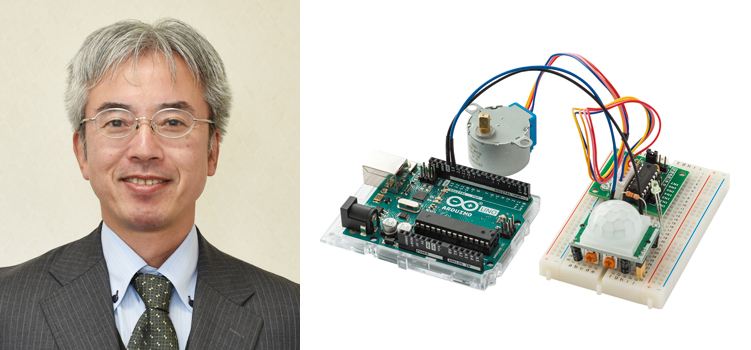

IoT(Internet of Things)は、インターネットに接続したスマートフォンや腕時計などに設置されたセンサの情報を収集し、マイクロコントローラ(マイコン)で情報処理し、家電や自動車のアクチュエータの動作を自動で制御する技術です。健康情報の管理や空調・照明を自動制御するスマートハウスなど、より快適で豊かな生活を支えるシステムが実現されています。マイコン、センサを用いた IoTの仕組みを体感しましょう。※8/3(土)と8/4(日)の内容は同じになります。

講演(シリコンリサーチセンター)【8月3日(土)】

「半導体への誘い」

千歳シリコンリサーチセンター山田 崇史 教授

多くの身近な製品に必要不可欠となっている半導体について、実験を交えながら講義します。はじめに金属と半導体の実物を見ながら、その違いを目と手で確認します。半導体の動作は目で見ることが難しいため、仮想空間を利用して実験を進めます。具体的には、講義参加者自らスマートフォンでクイズに答えたり、Web上に作成した簡単な回路に触れたりすることで、さらに理解を深めます。締めくくりとして、計算や記憶、通信などに利用するデモンストレーションをご紹介します。

※8/3(土)と8/4(日)の内容は同じになります。

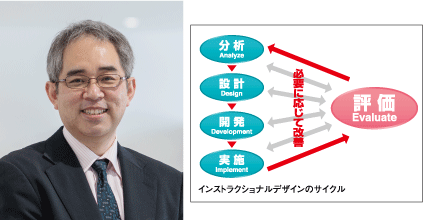

小論文対策講座【8月3日(土)】

.png)

「根拠ある「意見」を示そう」

共通教育科 山下 文 准教授大学生になるとレポートや卒業論文を書く必要があります。そこでは、客観的なデータを元に論拠を作成し、自分の「意見」を導き出すことが求められます。受験生のみなさんが小論文を書く際にも「意見」を導き出すプロセスはとても重視されています。そこで、本講義では、優れた小論文を書くために必要な日本語力について、以下の2点に着目してお話しします。

①アカデミックな日本語について

②データに基づく論拠の導き出し方について

アイディア勝負・その場しのぎにならない小論文の書き方を、みなさんと一緒に考えてみましょう。